昨今、様々な働き方がある中で独立を考える人は増えてきています。

“フリーランス”という言葉を耳にする機会も増えてきましたよね!

副業として始める方が多いですが、副業から独立をしたとき、次の分岐点となるのが、そのまま個人事業主として活動していくのか、または会社を設立して法人化するのかということではないでしょうか。

会社を設立するメリットって何?

会社設立の最適なタイミングを知りたい!

と思われる方も多いはずです。

今回は、会社設立実績300社以上ある当事務所が、会社設立を検討されている方へ向けて、会社設立のメリットとデメリット、タイミングについてご紹介していきます。

関連記事:【設立の流れ】合同会社に向いている業種は?手順やメリットを解説

関連記事:【会社設立】方法や手続きの流れを解説

会社設立:メリットを紹介

会社を設立すると法人税、個人事業主の場合は所得税が課税されます。どちらも利益に対して課税されるのですが、法人税はたとえ利益が増えたとしても原則一定の税率なのに対して、所得税は利益が増えるほど税金が高くなる累進税率で課税されます。一般的に年間の利益で900万円以上稼げる見込みの場合は法人の方が税金面で有利になるケースが多いです。

具体的にはどのようなメリットがあるのか数字などを示しながら紹介していきます。

さまざまな節税ができる!

さまざまな節税ができる!

法人化すると様々な面から節税を考えることができます。具体的な例を挙げてご紹介します。

・法人税と所得税(年間利益900万円がポイント)

法人に課せられる法人税と個人事業主に課せられる所得税はそれぞれ計算方法が異なるため、同じ利益でも税額が変わってきます。法人税は利益が増えても基本的には一定税率ですが、所得税は利益が増えるほど税率が上がっていく、累進課税制度を採用しています。そのため利益が大きい場合は法人税の方が有利です。目安はお伝えしたように年間の利益が900万円です。

所得税と法人税は表の通りです。

資本金が1億円を超える法人は、課税所得額に関わらず23.2%と定められているのでこの先、事業拡大を検討している経営者は資本金についても気にかけておきましょう。

個人事業主と法人のどちらもまったく同じ事業内容・所得であった場合でも、納めるべき税額が800万円近い差額が出るケースもあります。そのため、一般的には所得が900万円以上になると会社を設立したほうが特になるケースが多く、法人化を検討したほうが望ましいとされています。

| 所得税 | 法人税 | |||

| 所得控除額 | ||||

| 1,000~1,949,000円 | 5% | 0円 | 8,000,000円以下 | 15% |

| 1,950,000~3,299,000円 | 10% | 97,500円 | ||

| 3,300,000~6,949,000円 | 20% | 427,500円 | ||

| 6,950,000~8,999,000円 | 23% | 636,000円 | ||

| 9,000,000~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 | 8,000,000円超 |

23.2% |

| 18,000,000~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 | ||

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 | ||

所得を家族と分散して節税できる

所得を家族と分散して節税できる

会社設立を行うと、家族にも給与として支払い、所得を分散することが容易になります。所得を分散することで所得税率も下がるので、節税に繋がります。

個人事業主の場合、青色申告を行っていると一定の要件を満たすことができれば家族に対して給与を支払うことができる「青色事業専従者給与」という特例制度があります。しかし、この制度を活用するには、「その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者が営む事業に専ら従事していること」といった制約が定められているため、配偶者にほかの所得があると認められない可能性があります。したがって会社設立をしたほうが家族単位で税負担を軽減することができます。

退職金を支給することで節税できる

退職金を支給することで節税できる

会社設立を行うと、5年以上勤務した役員に対して退職金を支払った場合、退職所得として有利な税制の適用が可能となります。退職金は老後の資金として支払われるため、給与と比較して所得税や住民税が低く設定されており、税制面で優遇措置が取られています。

また、会社としても退職金は経費計上することができるため、会社と従業員のどちらにとっても納税額を減らすことができるというメリットがあります。

経費として扱える範囲が広がる

経費として扱える範囲が広がる

個人事業主では、経費として計上することができなかった給与や賞与、役員報酬、居住費、水道光熱費が法人になると経費として計上できるので、節税対策につながります。

個人事業主の場合、経費として計上するにはプライベートと事業用の資金についての分け方が明確にされていないため、経費計上できるものが少ないことが経営者としては課題となります。会社を設立するとプライベートと事業がはっきりと切り離すことができるため、経費として扱える範囲が広がり、事業に注力することができます。

欠損金を長く繰越控除できる(10年間)

欠損金を長く繰越控除できる(10年間)

事業で赤字になってしまった場合、この赤字分を翌期以降に繰り越すことが可能になります。個人事業主も繰越控除をすることができますが、個人事業主と法人で年数が異なります。個人事業主は3年、法人は10年と設定されており、その差はなんと7年です!

長く繰越控除ができるとどのようなメリットがあるのか具体例を挙げて解説していきます。

<会社の場合>10年分の赤字を繰越できる

1年100万円ずつ赤字で11年目に1,100万円の黒字になったと仮定

・11年目の事業所得

1,100万円‐1,000万円(赤字の合計額)=100万円

・法人税

100万円×15%(税率)=15万円

<個人事業主の場合>3年分の赤字のみ繰越できる

・11年目の事業所得

1,100万円‐300万円=800万円

・所得税

800万円×23%(税率)‐63万6,000円(控除額)=120万4,000円

<所得税と法人税の差額>

120万4,000円(所得税)‐15万円(法人税)=105万4,000円

上記のように同じ赤字・黒字でも繰越控除ができる年数が異なると、100万円以上の差額が生まれます。会社を設立してから数年間は赤字になる可能性が高い・業績が安定せず売り上げが変動する可能性がある場合は、繰越控除期間が長いと節税につながるというメリットがあるといえます。

会社設立で仕事も取りやすくなる

会社設立で仕事も取りやすくなる

会社となると商号や住所、代表者、資本金などが登記されるので、世間にも登記情報が公開され、会社の透明性が高まります。そのため、一般的には個人事業主に比べて社会的な信用力は高いといえるでしょう。特に取引する先が法人の場合は、信用力がとても重要視され、実績を持っていても個人事業主だと契約してもらえないケースがあります。

また、社会的な信用が高まると人材の採用にもつながるため、会社の規模拡大にもつながります。社会的な信用が得られることで、仕事がとりやすくなるなどのメリットもあります。自分の事業拡大に社会的な信用力が不可欠と考えられる場合には法人化することをおススメします。

資金調達がしやすい

資金調達がしやすい

創業時、融資を受ける際には会社を設立していた方が有利になることがあります。融資だけでなく株式会社の場合は出資という形で資金調達することも可能になります。出資による資金調達は、融資などとは異なり、返済義務がないことが最大の魅力です。金融機関からの融資やローンのように利息や返済に追われるプレッシャーや事業に失敗した際に負債を抱える必要がありません。経営者の視点からすると精神的な負担が軽減されるので、メリットとして魅力的ではないでしょうか。

優秀な人材が確保しやすい

優秀な人材が確保しやすい

社会的な信用力に通じるところですが、それにより優秀な人材も集まりやすいといえるでしょう。現代は少子化によって、求職者も会社を選ぶ立場にあるとされていますが、優秀な人材が応募する企業は福利厚生が充実していたり、労働環境が整備されているという点が重要になります。

個人事業主に雇われるとなると、「安定して働くことができるのか」、「給与をしっかりと支払ってもらえるのか」という不安があります。一方で、法人は社会保険の加入が義務付けられているため、労働者が安心して働く環境を作ることができます。また、仮に倒産したとしても給与の一部を請求できる制度などがあるため、従業員側としては、リスクが少なく安心して働ける環境があるといえます。企業側としても「法人である」ということが優秀な人材を確保するための第一歩になり、事業を拡大するには必須条件となります。

事業拡大意欲はあるか?

事業拡大意欲はあるか?

今後、さらなる事業拡大を考えている人や長期的に本業として取り組んでいる人は法人の方が良いでしょう。逆に副業などの場合や一時的なビジネスの場合は個人事業の方が好ましいです。

上記のポイントの他にも起業する本人が「〇〇会社取締役」などといった肩書きがついた方が、モチベーションがあがって仕事に取り組めるという人もいるでしょう。その場合は、法人の方か良いといえますよね。逆にフリーランスという立ち位置の方が気楽で良いという人もいます。自分はどうなのか客観的に判断しておくことも必要になってきます。

また、法人のほうが利便性にたけているため、利便性のメリットについて紹介していきます。

事業継続がしやすい

個人事業主の場合、もし事業主が死亡し相続が発生すると個人名義の預金口座が一時的に凍結されて支払いが困難になるなど事業自体に支障が生じます、一方で法人では銀行口座の凍結はなく、代表取締役の登記変更のみで今まで通りの事業を継続することが可能です。

また、個人事業主が事業承継を行う場合、「前任者の廃業手続き」「後継者の開業手続き」「相続(贈与税)の申告」という手続きが必要になります。法人の事業承継は、「株式の売却」という手続きのみで行うことが可能です。個人事業主は口座を相続人へ引き渡すときに相続税が発生する一方で、法人の口座は相続という概念がないため、相続税がかからず、代表者変更などの手続きで済ませることができます。

決算日を自由に決定できる

個人事業主の事業年度は1月~12月と決められていますが、法人の場合は決算を自由に決めることができるため、繁忙期と決算事務の時期が重ならないようにすることなどが可能になります。決算の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められているため、決算月と繫忙期が重ならないように、3月を決算月として定めている会社が多いです。

個人資産が差し押さえを受けない

差し押さえとは、滞納し続けた借金や税金などを強制的に回収する手段です。もし取引先などに支払いが出来なくなった場合、個人事業主は個人の財産から返済をしなければいけません。「なぜ自身の財産から返済を行わなければならないのか」という疑問が浮かびますが、個人事業主は、プライベートのお金と会社のお金の区別がつかないことから、滞納をした際に個人資産の差し押さえを受けてしまいます。

しかし、法人では個人と会社のお金が分けて管理されているため、代表者は法律上の出資の範囲内での有限責任に留まります。

ただし、スタートアップや中小企業などは金融機関から融資を受けている場合、支払いができなくなった際に代表者個人に対して保証を条件にするケースもあるので注意が必要です。

会社設立:4つのデメリット

ここまで、会社設立のメリットについて紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。続いて会社設立のデメリットもご紹介していくので、会社設立を検討する際に許容できるラインを見極めましょう。

コストや時間がかかる

コストや時間がかかる

個人事業主は税務署に開業届を提出するだけなのに対して、会社を設立するには様々な事務手続きを経て、おおよそ2週間から1か月かかるといわれています。また費用面では、会社設立には登記や定款認証代などで20万円ほどはかかりますが個人事業主の場合はかかりません。

さらに法人の場合は、利益の有無にかかわらず、最低でも毎年7万円程度の法人住民税の均等割を支払わなければなりません。加えて必ず社会保険料などの支払いもあるため、会社を設立するだけでなく、存続させるためにもコストが必要になります。特に創業時にはある程度のコストと時間がかかることを想定しておきましょう。

事務的負担が増加する

事務的負担が増加する

会社を設立すると個人での事業に比べてしっかりとした会計ルールに従った会計処理が必要となります。税金の申告についても複雑なため、通常税理士に依頼します。その他、保険関係や株主総会の開催、役員変更の際は登記の手続きなど事務処理は大いに増加すると言えます。法人の事務仕事の一例は以下の通りです。

・法人税の申告

・年末調整手続き

・従業員の社会保険などの手続き

・株主総会の準備と開催

上記の仕事に加えて、通常の会計や経理事務を行う必要がありますが、会計処理は厳密な複式簿記のルールに則って処理を行うので、難易度が高くなります。決算の難易度は高いだけでなく、法人税の申告や決算期限を間違ってしまうとペナルティとして追徴課税が課せられるので、会計や経理といった事務については専門家である税理士に依頼することも検討してみてください。

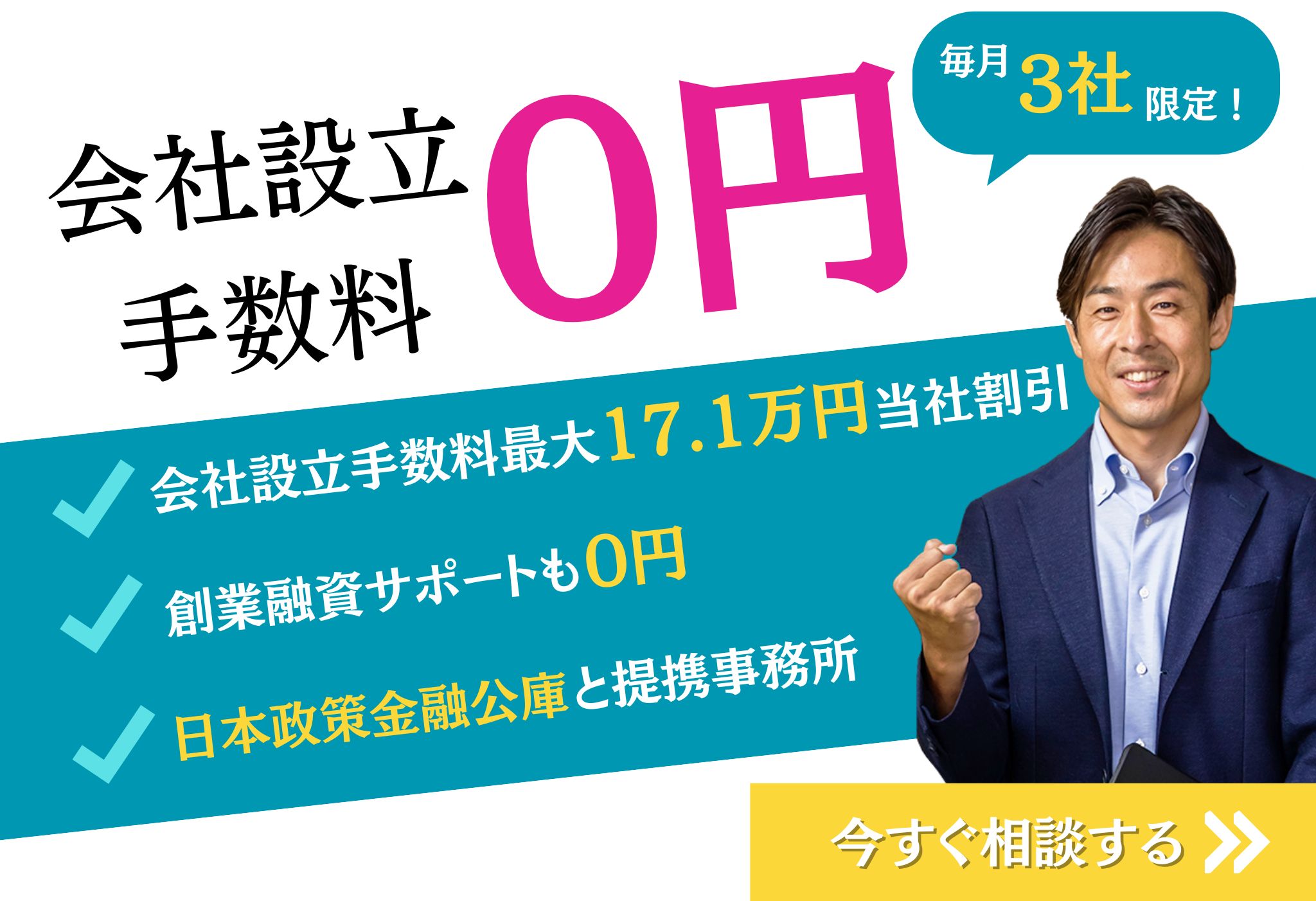

当事務所では、毎月3社限定で会社設立を0円で行うキャンペーンを開催しております。会社設立を検討している方は、是非、ご相談ください。

社会保険に加入しなければならない

社会保険に加入しなければならない

法人化すると、たとえ一人であったとしても社会保険への加入が義務付けられます。社会保険の保険料は国民保険と国民年金に比べると高額になり、会社と被保険者で保険料は折半となります。従業員が多いと会社負担は増加しますが、社会保険があることで従業員が安心して働くことができ、会社が人材を確保するためには必要不可欠な費用といえます。

また、社会保険の加入は、会社を設立してから5日以内に行わなければいけないため、会社設立が完了した後も手続きに追われることになるので、精神的にも負担が大きくなります。

会社のお金を自由に使えない

会社のお金を自由に使えない

当たり前に思われるかもしれませんが、個人の場合は事業で得た利益は自分で自由に使うことができますが、会社となると簡単にそうはいきません。会社の経営者となると、「経営者個人のお金」と「会社のお金」が厳密に区分されるため、会社のお金を勝手に引き出すことはできません。勝手に引き出したり、個人の生活費や娯楽費を会社の経費として扱ってしまうと、着服や脱税として疑われるリスクがあります。したがって、経営者であっても会社からお金を借りる場合には、金銭消費貸借契約書を交わし、利息を払わなければいけません。

関連記事:個人事業主から法人化する最適なタイミングは?メリットやデメリット、考え方について解説

会社設立に適した時期や条件は?

会社を設立した際のメリットとデメリットについて紹介しましたが、会社を設立したほうが良いかの判断は、その事業の状況などによるところがあるため一概にはいえないのが正直なところです。ただ、一つの判断基準となるように一般的に会社設立を検討する際のポイントを以下に紹介します。

・売上高が1,000万円を超えたとき

・家族や従業員を雇用したいと考えているとき

・大幅な資金調達を考えているとき

上記のポイントがなぜ会社設立を検討するきっかけとなるのかについて、解説していきます。

年間の事業所得が900万円を超えたとき

年間の事業所得が900万円を超えたとき

事業所得は「総収入金額‐必要経費」から求めることができます。個人事業主の所得税は累進課税制度を導入しており、事業所得の金額に応じて税率が変動します。

メリットのときにも紹介したように所得税率は900万円を超えると33%と設定されており、法人の場合は、800万円を超えると23.2%と設定されているため、法人税のほうが税率は低くなります。そのため、事業所得が900万円を超えたタイミングで法人化を行うと法人税率が低くなり、合計で支払う税額を抑えることができます。

ただし、一時的な所得の増加の場合は、税制面でのメリットはあまり感じることができません。また、事業以外の所得の有無、や人なりをした際の報酬額など税率の条件が変わる可能性もあります。事業所得が700~800万円という金額に安定してきたタイミングで、一度、私たち税理士に相談することも有効な手段です。

売上高が1,000万円を超えたとき

売上高が1,000万円を超えたとき

売上高が1,000万円を超えた場合は、法人化をするタイミングといえます。「基準期間における売上高が1,000万円以下」かつ「特定期間における売上高および給与等支払額のいずれかが1,000万円以下」の場合は、免税事業者として消費税が免除されます。

売上高が1,000万円を超えると消費税が課税されますが、このタイミングで法人化すると大きなメリットがあります。そのメリットは、最大2年間の消費税免除が適用されることです。

売上が多くなるほど消費税も比例して高くなるため、最大2年間の消費税免除は経営者にとってとても重要なポイントになるでしょう。

家族を従業員として雇用したいと考えているとき

家族を従業員として雇用したいと考えているとき

家族を従業員として雇うケースは多く、家族への給与を経費として計上することができ、法人税の削減にもつながります。個人事業主の場合は、家族に対する給与を経費として計上することができません。家族に対して給与を支払うことができる「青色事業専従者給与」という制度がありますが、この制度を活用するにはさまざまな条件が必要になるため、人によっては現実的な対策とは言えません。

会社設立をすることで、制度を活用しなくても家族へ支払う給与を経費として計上することが可能になります。さらに給与を経費計上することによって、会社の所得を減らすことができるため、法人税を削減することができます。「夫婦で公私ともに支えあいたい」「親に事務仕事を手伝ってもらいたい」と考えている方は法人化をおすすめします。

会社の規模拡大や大幅な資金調達を考えているとき

会社の規模拡大や大幅な資金調達を考えているとき

会社の規模を大きくする目的のためには、会社名や商品、サービスを世間に知ってもらう必要があります。知ってもらうためには契約を取らなければなりませんが、取引先によっては個人事業主と契約をしないケースがあります。そのため、会社の規模・事業の拡大をしたいと考えている方は法人化を強くおすすめします。

また、事業の拡大や設備投資を行う際に多くの資金調達が必要になりますが、個人事業主は銀行など金融機関からの融資や地方自治体からの補助金・助成金などを利用することでしか資金調達を行うことができません。一方で、法人化をすることによりさまざまな方法で資金調達を行うことができます。例えば、株式を発行することで、投資家などから出資をしてもらうことができるのが魅力的です。個人事業主だと「融資」を受けることができても、「出資」をしてもらうことができず、返済義務が発生してしまうため、経営者の負担になってしまう場合もあります。

「会社をさらに大きくしたい」「さまざまな方法で資金調達を行う必要がある」と考えている方は、一度当事務所へご相談ください。

会社設立をする際の留意点

会社を設立するには、前から決めておくべき点などがあります。スムーズに会社設立が行えるように大まかな部分については事前に決めておくといいでしょう。

会社の形態をどうするか

現在設立できる会社形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類があります。知名度としては「株式会社」がよく知られている形態ですが、それぞれの会社形態によってメリット・デメリットが異なるため、違いや特徴を確認し、自分の事業内容や事業計画に合った会社形態を選択しましょう。

事業内容を決める

登記手続きを行う際に、事業内容については必ず記載しなければなりません。やりたいことが多すぎて登記する事業内容が多すぎたり、事業内容がバラバラすぎると、取引先や金融機関などから詮索される可能性があります。

やりたいことを多くても3つ程度に絞って記載し作成したほうが、わかりやすい登記情報になるため、取引先や金融機関からの信用を得ることができるでしょう。

会社設立の“めんどくさい”を解決!

今回は主に会社設立に関するメリットとデメリットをまとめましたがいかがでしたか?

初めの段階から法人化することを視野に入れている人、はたまたどうしようか迷っている人など様々かとは思いますが、1番大切なのは、今の事業をどこまで拡大していきたいか?という事です。

会社形態にも様々な種類がございます。

当然、状況に応じて税務面でのメリットデメリットはありますので、どちらもしっかりと理解したうえで自分の事業にとってベストの選択をしたいですね。

当事務所では、神奈川県横浜市を中心に会社設立における”めんどくさい”をサポート・解決いたします!迷われている方でも、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料にて対応しております。

関連記事:【副業サラリーマン必見!】会社設立のメリットとデメリット

関連記事:【会社設立】合同会社に向いている業種とは?手順やメリットを解説!

関連記事:会社設立のスケジュールはどのくらい?分かりやすく解説‼︎

関連記事:自分で会社を設立するには?費用や流れを詳しく解説‼︎

関連記事:経営者必見!法人税の節税に役立つ裏ワザを紹介します

関連記事:不動産会社設立の流れとポイントを解説!

関連記事:会社設立が相続税対策に有効?メリットとデメリットを解説

関連記事:個人事業主が経費にできるものは?判断基準や法人との違い

関連記事:事業主の名義変更手続きの方法!親から子へ事業承継を行う際の注意点

関連記事:個人事業主が毎月やるべき経理業務とは?行う理由についても理解しよう

関連記事:合同会社は代表社員2名で設立できる?会社設立の流れと注意点について

関連記事:【会社設立】定款の事業目的(内容)とは?書き方を解説