建設業で会社を設立するときに何が必要になるのか、すぐに答えられる方は多くないでしょう。一般的な会社設立の手続きを行うほかに、建設業という業種に必要な認可などもあり、そちらの手続きも必要になります。

「認可って何すればいいの?」

「どのタイミングで会社設立すればいいかわからない」

このような悩みを抱える方もいるのではないでしょうか?本記事では、建設業で会社を設立する際に必要な認可や手続き、注意点について解説していきます。

建設業で会社設立を検討している方や手続きがわからず足踏みしている方は是非参考にしてください。

Contents

建設業で会社設立する際のポイント

建設業で会社設立をする際のポイントは2つあります。

・建設業の申請を前提とした会社設立を行う

上記のポイントを抑えつつ、会社設立の準備を行えばスムーズに手続きを終えることができます。2つのポイントについて詳しく解説します。

建設業の申請は会社設立後に行う

建設業で会社設立をする際に「どちらの手続きを最初にすればがいいの?」と疑問に思う方が多いでしょう。結論からお伝えすると、会社設立後に建設業の許可申請を行います。

建設業許可を申請するには事業実績などの定めがなく、建設業の要件を満たしていれば手続きを行うことが可能です。また、個人事業主のときに建設業許可を取得することはできますが、会社を設立すると再度許可を取得する必要があり、手間が増えてしまうケースもあります。

そのため、建設業許可の取得と会社設立を同時に進めたい場合は、会社を設立した後に建設業の許可申請を行いましょう。

建設業の申請を前提とした会社設立を行う

建設業の許可申請を行うには、一定の要件を満たさなければいけません。この要件を満たしていなければ建設業として認められなくなるので、会社設立をするときは建設業の要件を確認して手続きを行うことが大切です。

建設業の会社設立に必要な資格や許可

建設業として会社を設立するには、さまざまな資格や許可が必要です。その資格や許可を得るために必要な要件などもあるので、以下のポイントを抑えておきましょう。

建設業許可が必要なケース

建設業許可が必要なケース

建設工事等の事業を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わずに建設業の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う際には不要となります。

軽微な建設工事とは、次のような建設工事を指します。

①建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

・木造・・・主要構造部が木造であること(建築基準法第2条第5号の定めによる)

・住宅・・・住宅、共同住宅及び店舗等で、延べ面積の1/2が居住である

出典:建築基準法

②建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事

上記の規模を超える工事を受注する場合は、建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可を取得するには、さまざまな要件があるので次項で紹介します。

建設業許可の業種

建設業許可の業種

建設業許可は受注する工事の種類に応じて取得する必要があり、業種は29種類あります。取得をするのは、個人や法人、元請業者、下請け業者など関係なく、前述した「軽微な建設工事」よりも規模の大きい工事を行う業者が対象です。

29種類の業種は以下の表に記載しています。

| ① | 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体を含む) |

| ② | 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |

| ③ | 大工工事 | 木材の加工や取り付けにより工作物を構築する または、工作物に木製設備を取り付ける工事 |

| ④ | 左官工事 | 工作物に壁土やモルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、はり付ける工事 |

| ⑤ | とび・土工・コンクリート工事 | ・足場の組み立て、機械器具、建設資材等のクレーン等で行う運搬配置、鉄骨等の組み立てなどを行う工事 ・くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物の構築する工事 |

| ⑥ | 石工事 | 石材の加工または積み方によって工作物を築造、または石材を取り付ける工事 |

| ⑦ | 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |

| ⑧ | 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |

| ⑨ | 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する または、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |

| ⑩ | タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する またはれんがやコンクリートブロックを取り付け、はり付ける工事 |

| ⑪ | 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事 |

| ⑫ | 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工、接合、組み立てる工事 |

| ⑬ | 舗装工事 | 道路などの地盤面をアスファルトやコンクリートなどで舗装する工事 |

| ⑭ | しゅんせつ工事 | 河川や湾港などのみずそこに堆積している土砂やヘドロを取り除く工事 |

| ⑮ | 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事 |

| ⑯ | ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 |

| ⑰ | 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に塗り付け、吹き付け、取り付ける工事 |

| ⑱ | 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |

| ⑲ | 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、壁紙などを用いて建築物の内装を仕上げる工事 |

| ⑳ | 機械器具設置工事 | 機械器具等の組み立てにより工作物を建設または工作物に機械器具等を取り付ける工事 |

| ㉑ | 熱絶縁工事 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 |

| ㉒ | 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備などを設置する工事 |

| ㉓ | 造園工事 | 整地、樹木の植栽、庭園や公園、緑地等の苑地を築造し、植生を復元する工事 |

| ㉔ | さく井工事 | さく井機械等を用いて穴を掘り、井戸や揚水設備を設置する工事 |

| ㉕ | 建具工事 | 工作物に木製または金属製の建具を取り付ける工事 |

| ㉖ | 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための浄水、配水等の施設を築造する工事 |

| ㉗ | 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備など避難設備や消火活動に必要な設備を設置または工作物に取り付ける工事 |

| ㉘ | 清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 |

| ㉙ | 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |

建設業許可の種類

建設業許可の種類

建設業許可には2つの種類があります。営業所を1つの都道府県に設置する場合は「知事許可」、営業所を複数の都道府県に設置する場合は「大臣許可」が必要になります。ここで気を付けなければいけないのが、営業所の数ではなく、営業所を置いている都道府県の数によって必要な許可が異なる点です。営業所が複数あったとしても、同じ都道府県であれば「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を設けていれば「大臣許可」となるので注意しましょう。

また、建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」の区分に分けられます。それぞれの定義は以下の通りです。

| 特定建設業 | 発注元から直接請け負った1件の工事について5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合 |

| 一般建設業 | 上記以外の場合 |

上記のように一定の金額以上であれば「特定建設業」としての許可が必要になります。この金額設定について、令和7年2月1日から建築工事業は7,000万円から8,000万円に、それ以外は4,500万円から5,000万円に引き上げられているので、注意してください。

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するには、さまざまな要件を満たしている必要があります。この要件が満たされていないと建設業許可が取得できないので、事前に確認して漏れがないようにしましょう。

・経営業務管理責任者がいる

常勤役員の1名以上が経営業務管理責任者としての経験を有するものであることが取得の要件になっています。以下の要件を満たす方が対象となります。

‣建設業許可を申請する業種に関して、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有している

‣建設業許可を申請する業種以外の建設業に関して、経営業務の管理責任者として6年以上の経験を有している

・すべての営業所に専任技術者がいる

本店以外に営業所を設けている場合は、営業所ごとに専任技術者の配置が必要です。専任技術者は国家資格を保有していることや指定の学科を卒業、実務経験を有するなどを満たしている者を指しています。営業所を多く設けているとその分の専任技術者も必要となるので、ハードルが高く感じられるでしょう。

・誠実性を有している

ほかの業種でも同様ですが、契約や営業に際して不誠実な対応や不正が行われていないことが重要です。

・財政的な基盤がしっかりしている

資本金が一定の額に達していることや金銭的信用があることを証明する必要があります。

・欠格要件に該当していない

公共の福祉に対して害をなしたり、社会的信用を失墜させるような行為がないことが前提です。

建設業の会社設立に必要な費用や資本金

前述したように、建設業許可を申請するには要件を満たす必要があり、財政的な基盤がしっかりしていることもその要件の1つです。そのため、ほかの業種を比べて会社を設立する際の資金周りの問題はハードルが高いです。

「財政的な基盤がしっかりしていること」の要件を満たすには、一般建設業と特定建設業で明確な資本金額が定められているので、その金額に達していることが重要です。

[一般建設業]

次のいずれかに該当すること

・自己資本が500万円以上

・500万円以上の資金調達能力を有していること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業をした実績があること

[特定建設業]

次のすべてに該当すること

・欠損金額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上であること

一般建設業はいずれかに該当すれば問題ありませんが、特定建設業はすべての項目をクリアする必要があるため、一般建設業よりも難易度が高いです。そのため、会社設立時は一般建設業をして事業を行い、財政的な基盤が構築され、事業が安定したタイミングで特定建設業へ変更する方法も検討したほうが良いでしょう。

また、建設業許可を取得するための費用も必要となります。「知事許可」の場合は、許可手数料として9万円、「大臣許可」の場合は、登録免許税として15万円がかかります。会社として事業を始める前に決して安くはない出費が発生する場面が多いので、資金準備を前もって行うことが大切です。

建設会社設立から事業開始までの流れ

建設業の会社を設立する流れを事前に確認しておくことで、手続きの順序や準備するものが分かるので、しっかり把握しておきましょう。

会社設立

会社設立

最初に会社設立を行います。会社設立の基本的な流れは以下の通りです。

②印鑑の作成

③定款の作成

④公証役場で認証を受ける

⑤資本金の払い込み

⑥登記申請

建設業以外の業種でも上記の流れが一般的です。会社設立の流れを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:【横浜で会社設立】流れや方法とは?メリットや必要書類について

建設業許可の申請

建設業許可の申請

前述したように、建設業で会社を設立するには建設業許可の申請が必要となります。自社が行う事業の内容や営業所を設ける場所、取得するべき許可などを整理して必要な手続きを行いましょう。

事業の開始

事業の開始

建設業許可の申請が通れば、事業を開始できます。事業を開始するために、どのような会社に営業を行うのか、自社の強みをどのようにして押し出していくのかなどを固めておくと事業が進めやすくなります。

建設業で会社設立する際の注意点

建設業はほかの業種と異なり、会社設立後に行う手続きが多いため、書類漏れや手続き漏れに注意が必要です。会社設立手続きだけでも、多くの書類を準備する必要があり、負担が大きいです。その手続きに加えて、建設業許可の申請が必要になるため、必要書類や多額の資金調達が必要になる点は事前に把握しておきましょう。

会社設立の手続きは専門的な知識が必要になるため、自社で行うには難しい場合がほとんどです。そのため、会社設立や建設業許可の申請手続きを専門家に依頼することも1つの方法として検討しておきましょう。

建設業の会社設立はご相談ください!

今回は、建設業の会社設立の流れや必要な許可についてまとめました。一般的な会社設立だけでなく、建設業許可の申請が必要になるため、手間と時間がかかります。扱う書類も多くなるため、初めて手続きを行う方は戸惑うことが多いでしょう。

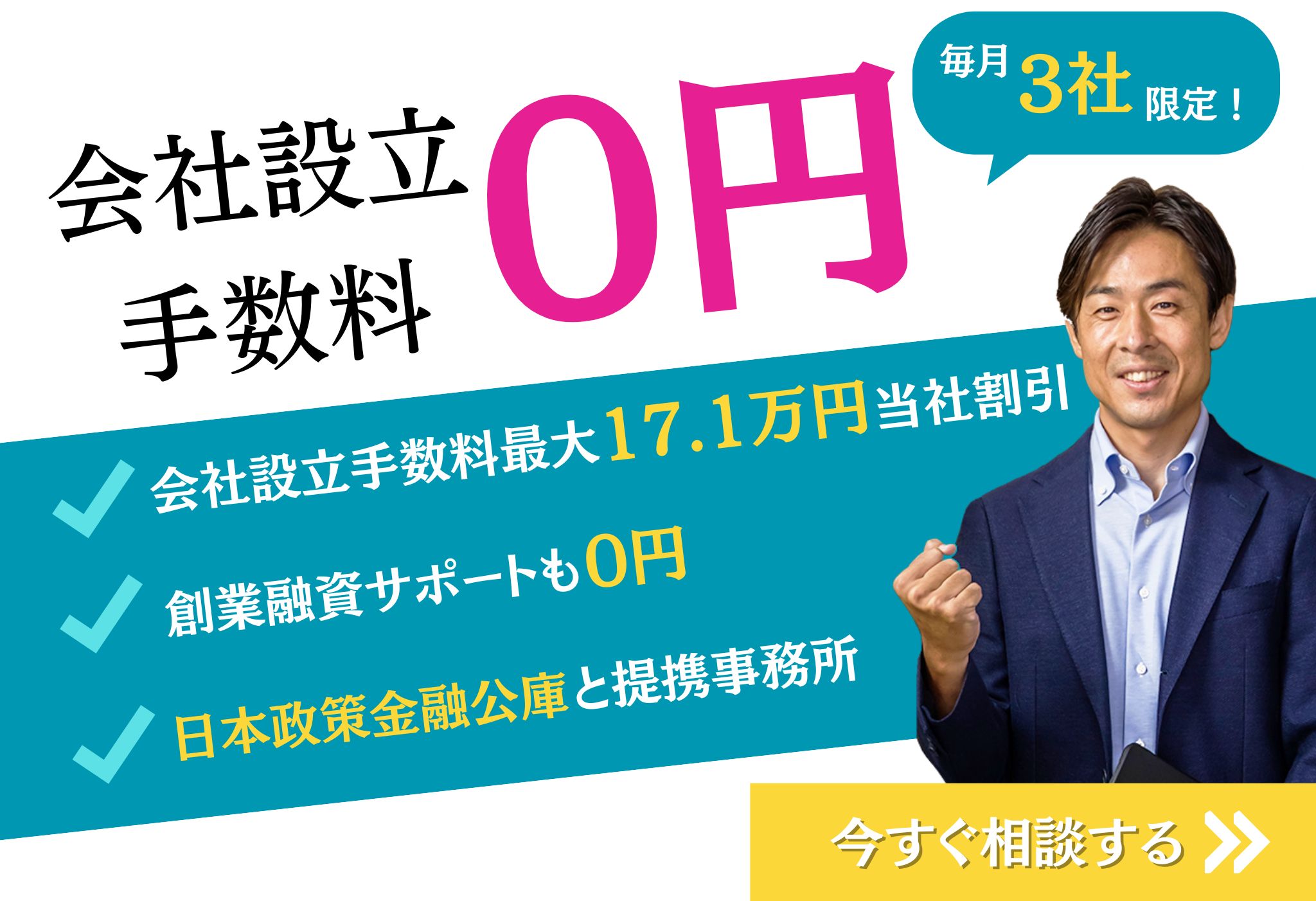

会社設立や建設業許可の申請について専門的な知識が必要になるため、建設業の法人化を検討している方は、ぜひ当事務所へご相談ください。毎月先着3名を対象とした創業サポートを手数料無料で行っているので、気になる方はご連絡をお待ちしております。

関連記事:会社設立の手数料が0円?横浜市で起業するなら当税理士事務所へ!