自己破産を経験することは人生における大きな挫折になります。

しかし、失敗から立ち直り、新たなビジネスを立ち上げることは不可能ではありません。

私の周りでも、破産後に再起を果たした起業家や、生活苦で自己破産を選択した人が事業を起こして成功したケースも存在します。

この記事では、自己破産後に会社設立をするための方法や、ポイント、注意点について解説していきます。

自己破産すると様々なデメリットがある

まずは、自己破産した場合に発生する様々なデメリットについて紹介します。

自己破産とは?

自己破産は、経済的に行き詰まった人々が最後の手段として行われる手続きです。裁判所に申請し、債務の免責が認められると、税金を除くすべての債務の支払い義務がなくなります。しかし、保有している財産のほぼ全てを債権者に分配するために手放すことになります。

自己破産をすると借金などの債務がなくなる一方で、ブラックリストに名前が載ったり、住所氏名が官報に掲載されるなど様々なデメリットもありますので、特にビジネスに関連するデメリットを紹介していきましょう。

起業資金の調達が困難に

自己破産を経験した人でも、法的には取締役として新しい会社を立ち上げることが可能です。しかし、実際には自己破産の経歴を持つ人が新規に事業を始めるのは困難です。

その理由は、自己破産によって金融機関の信用情報に不利な記録が残るためです。いわゆるブラックリストに登録され、個人の債務も事業関連の借金も、自己破産によって免責を受けた事実が信用情報に記録され続けます。

このような信用情報の記録により、自己破産者への融資はもちろん、リース契約やクレジットカードの利用が困難になります。通常、この状態は、自己破産後も最低5年は続き、場合によっては10年間続くこともあります。

従って、開業資金や運転資金、設備投資など、事業運営に必要な資金調達がほぼ不可能になります。自己破産でほとんどの財産を失ってしまった上で、新たな借入が不可能であるため、自己資金のみで会社を設立しなければならないのが大きな課題といえます。

資格や職業への制限

自己破産手続きが始まってから免責が許可されるまでの期間、破産者は特定の資格や職業に就けなくなります。この制限は、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、貸金業の登録業者、銀行の役員、警備業務、公証人、旅行業の登録業者などに及びます。これらの分野で会社設立を考えている場合には、破産手続きのプロセスを確認して設立可能かどうかを把握しておきましょう。

財産整理や居住地と通信に関する制約

破産手続中は、破産者の生活に必要な限りでの財産を除き、全ての財産は管財人へと移り、破産者はそれらの財産を自由に処理することができません。

また、免責が許可されるまで、破産者は管財人の許可なく居住地を変更することはできず、郵便物を含む通信は破産管財人の監視下に置かれます。これは資産隠しを防止するための措置です。

取引先との信頼関係の損失

自己破産や倒産により取引先に未払いが発生したり、従業員を抱えた状態で倒産したりすると、業界内での評判が落ち、再びその取引先とビジネスを行うのが難しくなる場合があります。異業種でも、同じ地域であれば経営者同士のコミュニティなどで情報が回る可能性があり、新たな取引先を探さなければならない状況になるかもしれません。

自己破産して会社設立するための方法

続いて、自己破産後に会社設立するための方法について紹介していきます、

取締役として会社を設立することが可能

自己破産後でも新しく会社を設立することは可能です。

2006年5月に施行された会社法以前は、自己破産者が会社を設立することは認められていませんでしたが、会社法の改正により条件が緩和され、自己破産しても会社設立が認められるようになりました。

会社を継続する場合は一時的に役員を退任する必要がある

自己破産後に既に設立された会社で取締役に就任している場合は、自己破産を理由に一時的に取締役から離職する必要が生じます。これは自己破産が役員の任務終了の根拠となるからです。ただし、後の株主総会で改めて取締役として選出されれば、職務に戻ることが可能です。

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)を活用する

自己破産を経験した人が再び会社を設立する際、民間金融機関からの資金調達が困難な状況にあるため、特別な支援制度を利用して資金を確保することが推奨されます。

その一つが、日本政策金融公庫による「再挑戦支援資金」です。この制度は、自己破産経験者や廃業経験者が再チャレンジする際に利用できる制度で、廃業した際の負債が新たな事業に影響を与えないように整理されていること、廃業や自己破産の理由が客観的に見てやむを得ない理由であることなどの条件があります。

この制度は再挑戦にあたって新規に事業を開始する方や、開業から7年以内の事業者を支援対象としています。また、過去に事業を廃業した経験がある人が運営する法人もこの融資制度の対象となります。設備資金や運転資金のために、最大で7,200万円(内訳:運転資金最大4,800万円)までの融資が可能です。

ただし、融資を受ける際には担保や保証人の提供、また自己資金を約3割用意する必要がある点に留意しておきましょう。

代表者を家族や親族にする

自己破産により金融機関のブラックリストに記載されている間、家族や親族を企業の代表者に任命する方法があります。家族の信用情報に問題がなければ、融資を受けやすくなるためです。また、共同経営者がいる場合は、その人を代表取締役に指名するのも一つの解決の方法です。

自己破産して会社設立をする場合のポイント

最後に、自己破産してから会社設立する場合のポイントを紹介していきます。

初期投資が少ない業種を選ぶ

初期投資が高額になる業種では、店舗や設備への投資が必要になります。自己破産後の起業や再起業を考える際は、初期費用が少なく済む業種を選ぶことが有効です。

在庫を持たないビジネスモデルを採用する

商品を作成したり仕入れたりする際、前払いが必要ですが、売上が発生するまで資金はマイナスになります。また、在庫保管にもコストがかかります。自己破産後の事業では、資金調達が困難になるため、在庫リスクを避けるために在庫を持たないビジネスモデルを選択しましょう。

従業員を雇わないことでコストを抑制する

従業員を多く雇用すればするほど人件費が増加し、社会保険料の負担も大きくなります。起業初期は、業務を一人でこなし、事業が軌道に乗ったら従業員を雇用するようなビジネスモデルを構築しましょう。

現在は、フリーランスの業務委託で構成された組織も増えてきておりますので正規雇用にこだわるべきか検討すると良いでしょう。

入金サイクルを早める

売掛金の回収を早め、支払いを遅らせることで、キャッシュフローを改善できます。入金サイクルが遅れると、資金不足に陥るリスクが高まります。そのため、資金繰りをスムーズにするためにも、入金サイクルが早い業種を選ぶことが重要です。

これらは、自己破産に限らず、スモールスタートで独立を考えている起業家の方に共通する条件だと思います!

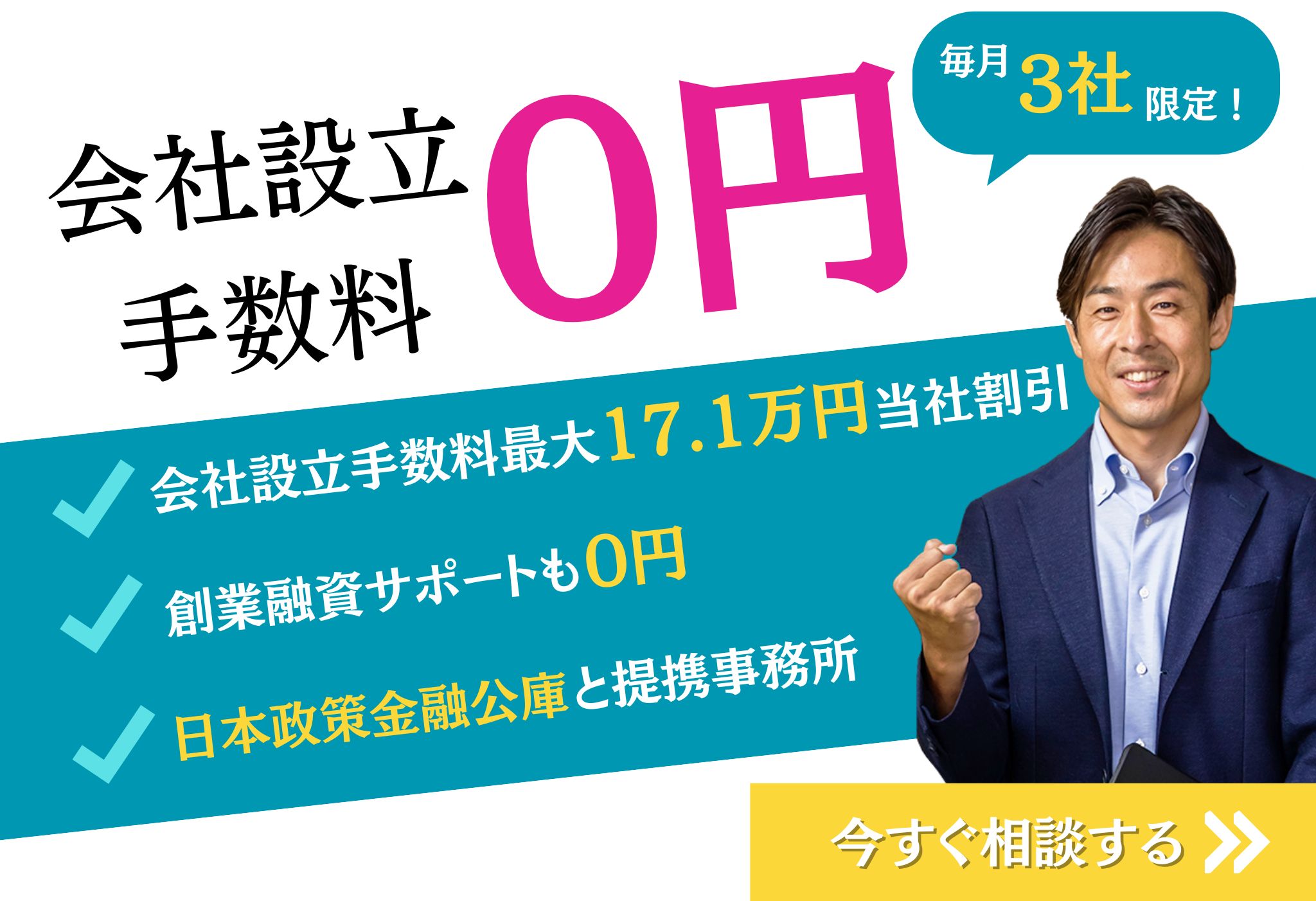

再起をかけた挑戦を応援します

今回紹介したように、自己破産後に会社を設立することは可能ですが、ハードルは高いといえます。ですが、困難な状況でも活路を見つけることはでき、本人の努力次第でどうにでもなります。当事務所は、熱い情熱を持って再起をかけた挑戦をしたいと思っている方のサポートを致します。

資金繰りなど会社を成長させるためのアドバイスも行っておりますのでお気軽にご相談、ご依頼ください!

関連記事:『起業したい!』創業融資は自己資金なしでも受けられる?

関連記事:不動産会社設立の流れとポイントを解説!