共同経営は複数人で経営をするため、苦手な部分を補ったり、相談しやすい人が近くにいたり、1人での経営ではできないメリットがあります。

しかし、共同経営をしていてトラブルになるケースが多いのも事実です。

そこで、本記事では共同経営のメリットとデメリット、そしてトラブルを避ける方法について解説します。共同経営を円滑に行うためには、事前に知っておくことが大切なので、始める前に確認していきましょう。

Contents

共同経営について知ろう

共同経営とは、複数人経営者で事業を行う形態のことです。

複数人で会社を経営するため、業務負担をわけることができ、互いの苦手な部分を補えるので事業が発展しやすくなるでしょう。

また、対等の立場である人が近くにいることで、相談しやすく経営の判断を安心して行えます。

しかし、複数人で経営をすることで発生するトラブルもあります。

基本的には対等の立場ですが、お互いの不満がぶつかったり、経営の判断が円滑に行えなかったりする場合があります。

そのため、共同経営のメリットとデメリットを理解しつつ、失敗しないためのポイントを押さえましょう。

共同経営における役割のわけかた

共同経営を理解するため、まずは役割の分担方法について理解しましょう。

共同経営の役割の分けかたは以下の3つです。

- 資比率分担

- 立場

- 業務内容

同じ経営者でもそれぞれで負担する部分は異なるため、共同経営を検討しているなら事前に理解しておきたいですね。

資比率分担

資比率分担は、出資した金額の割合によって、役割を分担する方法です。

株式会社の場合、意思決定の権限は、出資した金額の割合に応じて変わります。

そのため、出資額が多い人が、意思決定の権限を持ちます。

また、出資金額を折半すれば、対等な関係になります。

ただし、折半の場合は、意思決定に時間がかかったり、意見がまとまらない場合もあります。

経営の判断を円滑に進めたい場合には、出資を片方が100%にすることも一つの手段です。

100%ではなくとも誰か1人が過半数を保有した方が良いと思います。

立場でわける

共同経営では、出資者と実務を行う人とで立場をわけるケースがあります。

基本的な日々の業務に関する経営判断は、実務をやっている人が行いますが、最終的な判断は出資者が行います。

株主と雇われ社長という関係です。

業務内容でわける

共同経営では、業務ごとで意思決定者を分ける方法もあります。

例えば、営業・開発・経理など業務ごとに分けて、それぞれの経営者が担当する領域で意思決定を行うケースです。

この場合は、個人の判断で意思決定ができ、責任問題についても明確になりやすくなるでしょう。

それぞれの専門領域が明確であれば利害関係も一致して経営上のメリットは大きくなります。

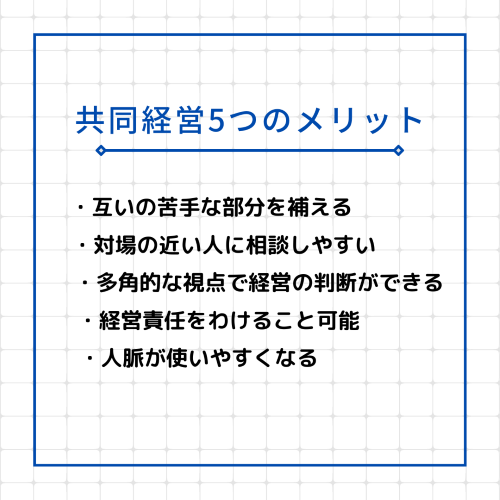

共同経営の5つのメリット

ここで、私が思う共同経営のメリットについて紹介していきます。

共同経営のメリットは次の5つです。

共同経営は、経営者が複数人いることによるメリットがたくさんあります。

事業の拡大にもつながりやすい経営手法のため、1つずつ確認していきましょう。

互いの苦手な部分を補える

共同経営の大きなメリットの1つは、互いの不足部分を補いあえる点です。

会社経営には、営業やマーケティング・開発・経理など様々な知識が必要ですが、すべての領域が得意な人はなかなかいません。

お互いの苦手な部分を補えれば、苦手なことに時間を割かない分、自分が得意な部分を活かせます。

そのため、共同経営のパートナーが自分が苦手なことを得意としている人であれば、事業の成長に大きく影響し効率よく経営ができるでしょう。

対場の近い人に相談しやすい

共同経営者は、対等の立場の人が近くにいるため、相談しやすいメリットがあります。

経営者と従業員という立場では、相談しづらいことが多くあると思いますが、同じ経営者という立場であれば相談しやすくなるでしょう。

基本的に会社経営は1人で経営の判断をすることが多く、本当に自分の判断が正しいのか、不安を抱えている経営者も多くいらっしゃいます。

共同経営者であれば、重大な場面においても、1人で抱え込まず安心して経営できるようになるでしょう。

多角的な視点で経営の判断ができる

共同経営では、多角的に経営の判断ができます。

経営者が複数人いれば、様々な視点から分析でき、冷静な判断が可能になるでしょう。

経営者の判断は、事業展開に影響するため、多角的な視点で判断する必要があります。

1人で判断をすると、客観的な判断が難しくなるので、多角的な判断ができることは共同経営のメリットといえるでしょう。

また、違うノウハウや知見を持っている経営者同士で分析や判断をしていくと、これまでになかったアイデアが閃きやすくなります。

新しい商品の開発やサービスの展開につながり、事業が拡大しやすくなるでしょう。

経営責任をわけられる

共同経営であれば、経営責任をわけられます。

通常であれば、経営者が1人で経営の判断を行い、その結果の責任は1人で背負うことになります。

しかし、会社経営は常に課題に直面したり、リスクと向き合う必要があったりします。

事業が上手くいかない場合でも、責任をわければ、1人で抱え込まずに済み、経営の過度なプレッシャーからも解放されるでしょう。

責任をわけることができれば、不安が和らぎ、経営をする際の適切な判断にもつながります。

とはいえ、過半数の株を保有している方、代表者が全責任を負う覚悟は必要です。

人脈が使いやすくなる

経営者が多いことは、その分人脈も増えるので事業を拡大しやすくなります。

特に、起業した当初は人脈の多さが売上につながりやすいです。

また、自分の専門分野と違う経営者がいれば、別の業界の人脈が手に入り、事業の幅を広げることにつながります。

そのため、人脈が多い経営者を共同経営のパートナーに選ぶことを戦略として考えてもいいかもしれません。

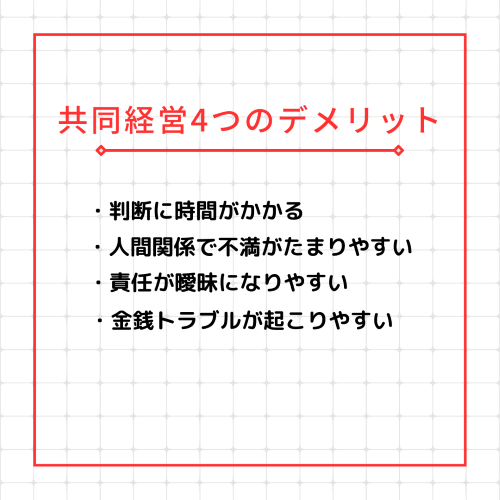

共同経営の4つのデメリット

共同経営には、事業を拡大させやすい特徴もある一方で、トラブルも起きやすくデメリットも存在します。

共同経営のデメリットは次の4つです。

デメリットについて事前に知っておけば、トラブルを防ぎやすくなります。

これから、共同経営で事業を始めることを検討している人は、事業を円滑に進めるためにも確認しておきましょう。

判断に時間がかかる

共同経営は、重要な場面での判断に時間がかかることがあります。

なぜなら、1人で経営をする場合は迅速に判断できますが、共同経営の場合、経営者が複数人いるためそれぞれに合意を取る必要があるからです。

その際に、全員の意見が一致すれば問題ありませんが、意見が合わない場合には、決定までにさらに時間がかかるでしょう。

経営の問題は多岐にわたり、判断に時間がかかれば、個人事業主や中小企業が強みにしているスピードが失われるのでチャンスを逃す可能性があります。

人間関係で不満がたまりやすい

共同経営では、人間関係で不満がたまりやすいので、注意が必要です。

業績が好調の場合は、経営者同士で良好な関係を維持することが可能であり、協力しながら経営できるでしょう。

しかし、業績が悪化した場合や何かしらの問題が発生した場合には、人間関係が悪化する可能性があります。

業績が悪化した原因が他の経営者にあると不満を抱いたり、他の経営者の判断が悪いから問題があると疑ったりすることで、人間関係に亀裂が入りやすくなります。

人間関係で揉めたという話はよく聞きますが、悪い時こそ自責思考でいたいですね。

責任が曖昧になりやすい

共同経営は、経営者が複数人いるので、責任の所在が曖昧になりやすい問題があります。

業績が悪化した場合、どの経営者の責任なのかわからず、重大場面でも曖昧に進む可能性があります。

責任の所在が曖昧のままでは、組織の体制として脆弱になる危険性があるので、事業の存続にも影響します。

また、責任の所在を明確にしていないと、最悪倒産した場合に、誰がいくらの借入を返済するのかなどが不明瞭になります。

業務の範囲を事前に決め、どこまでがその経営者の責任なのかを明確にしましょう。

金銭トラブルが起こりやすい

共同経営の代表的なトラブルとして、金銭に関するトラブルが挙げられます。

上述したように、業績が順調であれば人間関係は良好になりやすい傾向ですが、利益の分配によって不満が出る可能性があります。

共同経営は出資する割合が等しい場合もあれば、経営者の誰かが全額出資しているケースもあります。

そのため、出資率を考慮しつつ、利益の分配をどのように配分するか設定することが必要です。

また、経営者の1人が協力関係を解消する際に、事業権利の配分によって事業の存続が危ぶまれるケースもあります。

金銭や権利についてはトラブルを招きやすいので、事前に契約書などを交付しておくといいでしょう。

共同経営のトラブルを避ける方法

共同経営は、トラブルが発生しやすいデメリットがあります。

トラブルを避けるためには、事前に取り決めを行うなどの対策が大切です。

業務内容や責任、金銭関係など事前に決めることで、円滑に事業を運営できるでしょう。

業務の役割と責任の範囲を明確にする

トラブルを避けるためには、業務の役割と責任の範囲を明確にすることが重要です。

自分がやるべき業務が明確であれば、業務に集中できるだけではなく、その業務ごとでの責任の範囲も明らかになるでしょう。

業務の役割や責任の範囲を明確にしないと、問題が起きた際に、責任が曖昧になり、その後の事業活動にも影響します。

明確に業務の役割と責任を決めることで協力体制も築きやすくなり、トラブルの防止と円滑な経営を行えるのではないでしょうか。

出資比率を決める

トラブルを避けるために、出資比率は共同経営者としっかり話し合って決めましょう。

出資比率によって、どの経営者に会社の意思決定権があるか決まります。

例えば、取締役の報酬などの普通決議は、株式の過半数を保有することで決定権を持ちます。さらに、事業譲渡や合併、定款の変更などの特別議決権は、株式の2/3を保有することで決定権を獲得可能です。

会社の決定権をどの経営者が持つのかが重要になるので、事業の方向性や業務の役割はなどを踏まえたうえで、経営の責任に応じて決めるといいでしょう。

関連記事:会社設立時の持ち株比率と権利について解説

報酬の取り決め

報酬の算定方法についても、事前に決めておくといいでしょう。

起業当初は利益も少ないため報酬についてトラブルになることは少ないですが、利益が増えてくると報酬について不満を持つ人も出てきます。

報酬に関する不満から、トラブルに発展するケースにつながります。

経営者の報酬については算定方法が難しく、どの経営者がどのくらい経営に貢献したか数値化するのは困難でしょう。

しかし、トラブルを防ぐためにも、ある程度お互いが納得して報酬を算定することが重要といえます。

共同経営契約書を作成する

共同経営を行う際には、共同経営契約書の作成がおすすめです。

共同経営契約書とは、共同経営者が事業を行う上での取り決めを法的に文書化し、それぞれの経営者の責任と役割を明確にできる契約書です。

共同経営契約書に記載すべき内容を参考までにご確認ください。

経営者の氏名

事業の目的や内容

事務所の所在地

契約期間

業務の範囲と分担の方法

利益・損失配分

契約解除の条件

契約解除時の精算に関する取り決め

反社会的勢力の排除

など

共同経営契約書の作成義務はありません。しかし、会社を経営するうえでトラブルに対するリスクを軽減できます。

ただし、共同経営契約書作成には法的な知識が必要です。

そのため、弁護士などの専門家に相談しながら作成することがおすすめです。

共同経営を成功させるポイント2つ

共同経営を成功させる2つのポイントを押さえておきましょう。

- 信頼できるパートナーを見つける

- 必要に応じて専門家に頼る

経営は1人では限界が生じるため、頼れる人を見つけられるかが鍵となります。

信頼できるパートナーを見つける

共同経営を成功させるには、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。

ビジネスは1人で行うには限界があるので、信頼できるパートナーがいれば事業も拡大しやすくなるでしょう。

また、友人として信頼できる人と、経営で信頼できる人は別物だと考えておきましょう。

共同経営は人間関係で不満を持ちやすく、友人といえども関係が悪化する可能性があります。

共同経営のパートナー選定には、「利害関係が一致している」「進む方向性やビジョンが同じ」など合理的な判断も重要です。

必要に応じて専門家に頼る

共同経営をする際には、必要に応じて専門家に依頼することがおすすめです。

トラブルを未然に防ぐための共同経営契約書の作成には法律の知識が必要なので、作成時には弁護士に相談するといいでしょう。

また、共同経営では確定申告について気をつける必要があります。

確定申告は、経営それぞれで対応する必要があり、経理業務が複雑になります。

経理体制が整っていない場合は、税理士に相談すると円滑に進むでしょう。

共同経営は会社設立時が一番重要!

今回は、共同経営のメリットとデメリットについて解説しました。

経営においては、様々な考え方や自分に合ったやり方があるかと思います。

しかし、失敗するポイントは多くの場合同じようなことです。

当事務所は、避けるべき失敗を避け、皆様が会社経営に集中し、本業を伸ばしていけるようサポート致します。

分からないことやご不安なことがあればお気軽にご相談ください!ご連絡お待ちしております。

関連記事:【知っておきたい】会社設立時、設立後にかかる税金とは?

関連記事:【まとめ】会社設立に必要なことリスト