「利益が出過ぎた!」というのは何よりなことですが、経営者であればすぐに節税を考えるのではないでしょうか。

その際、節税対策は注意して行う必要があります。

なぜなら、場合によっては、節税ではなく脱税につながる可能性があるためです。

しかし多くの経営者が、

「自社に合う節税方法がわからない」

「そもそも、どんな節税方法があるのか」

などの疑問を持っています。

そこで本記事では、様々な節税方法と節税をする際のポイントについて解説します。

利益が出過ぎた場合に、節税対策を検討している方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

関連記事:会社設立における節税メリットとは?

Contents

利益が出過ぎた場合の節税方法は4つ

まず、法人の利益が出過ぎた場合の節税方法について解説します。

節税の方法は、大きく分けると4つです。

様々な節税手法があるため、1つずつ確認していきましょう

経費の増加

経費を増やすことで節税が可能です。

経費が増えれば、利益が減るため納税する金額も減少します。

本記事では4つの経費を解説します。

広告宣伝費

広告宣伝費を使うことで、節税ができます。

具体的には以下のようなものです。

- ランディングページの作成

- ホームページの制作や大幅な改修

- 採用ページの作成

- ネット広告

- 動画の撮影・配信

- チラシの作成

広告宣伝にうまくお金を使うことができれば売上増加も可能です。

利益が出ているときだからこそ、広告を使い節税をしつつ、未来への投資を行いたいですね!

ただし、チラシは決算終了時に残っていると経費ではなく、資産として残るため注意が必要です。

福利厚生

福利厚生を使って、節税するのも1つです。

社員を対象としたレクリエーションや社員旅行、パーティなどを行うことで、福利厚生費を経費に入れることが可能です。

会社の利益は普段働いている社員全員で稼ぐので、利益が出た際は社員に還元して節税してもよいのではないでしょうか。

ただし、福利厚生費を損金経理にする場合は、社員の50%以上が参加する必要があります。

また、役員のみを対象にすることもできないので注意が必要です。

健康診断

そもそも、健康診断は会社の義務ですが、利益が出た際は普段実施している簡易的なものではなく、人間ドッグなどグレードアップすることで節税につながるでしょう。

ただし、健康診断は全社員が対象で、50%以上が参加する必要があります。

短期前払費用

短期前払費用の特例の活用で、節税ができます。

通常であれば、毎月の債務が確定したタイミングで経費計上されますが、短期前払費用の特例を使えば、支払った期中の経費に入れることが可能です。

短期前払費用の特例は、以下の要件です。

- 年払いであること

- 物品の購入ではない

- 1年以内にサービスの提供を受けること

具体的には賃貸料や保険料、リース料など継続して使用することが決まっており、年払いの契約をしていれば翌期の役務の提供を待たずに今期の経費にできます。

賃借料などを1年分前払いする際にも活用できますが、1年以内という要件があるので、支払う時期には注意する必要があります。

資産変動

資産の変動は納税額に大きく影響します。

すでに保有している資産の見直しや、これから購入する資産が優遇措置が受けられないか検証しましょう。

不要な在庫処分

利益が大きく出た場合は、不要な在庫を処分することで利益を減らし節税することができます。

売上原価に在庫が含まれているので、在庫を減らすことで原価が上がり、結果として利益が少なくなります。

通常の在庫は翌期の売上につながりますが、期中で処分することで節税につながります。

また、赤字で処分してもキャッシュに変えられるので、おすすめの方法です。

不要な固定資産処分

不要な固定資産を処分することも、有効な節税対策の1つです。

固定資産を売却する際は固定資産売却損、除却する際は除却損、廃棄する際は廃棄損として損金として処理ができます。

不要な固定資産を処分することで、固定資産を減らし現金を増やせます。

長期的な視点で見ると経営にプラスに働くので、使っていない固定資産がないか確認しましょう。

設備投資

利益が出すぎた場合は、生産性の向上を目指した設備投資が節税対策として有効です。

通常、高額の設備投資を実施すると、減価償却資産に該当するため利益が大幅に出ると分かったタイミングで購入しても、節税効果はさほどありません。

しかし、場合によって設備投資は優遇措置があり、税額控除もしくは特別償却のいずれかを選択できます。

特に、特別償却は初年度に対して有効な手段です。特別償却は、通常の減価償却とは別で取得価額の30%を償却可能です。

税額控除減価償却費として計上する枠を使わないので、税額控除される額がそのまま節税できます。利益が出すぎた場合は、積極的に活用しましょう。

ただし、業種や事業規模・設備の内容によっては、優遇措置が使えない場合があるので事前の確認が必要です。

少額減価償却資産

少額減価償却資産の特例を活用することで、節税ができます。

少額減価償却資産の特例とは、特定の要件を満たした中小企業が利用できる制度です。30万未満の減価償却資産を購入した際に、全額を損金算入が可能です。

特例を活用する際は、以下の要件を満たす必要があります。

- 従業員数が500人以下であること

- 資本金が1億円以下であること

- 青色申告を行うこと

さらに、少額額減価償却資産の特例はソフトウェアや商標権などの無形固定資産や、中古の試算でも活用できます。

ただし、限度額が年間で300万円のため使いすぎには注意しましょう。

給与の増加

給与を増加させることで、節税ができます。

利益が出すぎた場合は役員を増加や決算賞与の支給を検討してもよいでしょう。

役員を増やす

役員の数を増やすことで、節税につながることがあるでしょう。

役員報酬の変更は、通常期首から3か月以内に実施しないと損金に算入できません。

しかし、役員の数を増やせば、増えた役員分の報酬は損金に算入できるので、結果として節税できます。

関連記事:役員報酬、いくらがお得?徹底解説‼︎

決算賞与支給

利益が出すぎた場合は、社員に還元して決算賞与を支給することがおすすめです。

決算賞与の要件

- 支給額を予め従業員ごとに確定し、伝える

- 決算賞与の支給日は決算の翌日から1か月以内

- 支給額について未払金として経費計上する

決算賞与を支給すれば節税だけでなく、社員のモチベーションアップにもつながります。

利益が出すぎた場合は、普段頑張っている社員に感謝の気持ちとして、決算賞与の支給を検討してもよいかもしれません。

保険の活用

節税の手段として保険の活用があります。

保険は上手に活用できれば、節税だけではなく経営の役に立つので確認していきましょう。

共済の活用

節税対策として、経営セーフティ共済と中小企業退職金共済の活用があります。

どちらも全額損金にできるので、節税対策として活用している企業も多いです。

経営セーフティ共済とは、取引先の倒産などにより売掛金の回収ができず、連鎖的に経営難に陥ることを防ぐ制度です。

経営セーフティ共済は、40か月以上掛け金を払い続けると解約時に全額返ってきます。

関連記事:【最新】中小企業倒産防止共済とは?メリットやデメリットについて分かりやすく解説

一方、中小企業退職金共済は、中小企業のための退職金制度です。

中小企業退職金掛掛金は原則として従業員全員の加入が必要で、支払った掛金は会社には帰ってこないので注意が必要です。

それぞれの特徴を理解し、効果的に活用するといいでしょう。

総合福祉団体定期保険の活用

利益が出すぎた場合の節税対策として、総合福祉団体定期保険を活用する方法があります。

総合福祉団体保険とは、企業の役員や従業員が死亡した場合、遺族の生活を安定させることを目的とした保険です。

総合福祉団体保険も全額損金にできるため、節税対策として使えます。

また、受取人を企業に指定できるので、弔慰金や死亡退職金の資金として活用可能です。

おすすめできない節税方法3つ

続いて、法人の利益が出過ぎた際におすすめできない節税方法について解説します。

おすすめできない節税方法は、次の3つです。

効果があると期待して実践しても、マイナスになる可能性があります。

固定資産購入

節税方法として、固定資産の購入はおすすめできません。

上述した、設備投資の優遇措置がある場合や、全額を償却できる少額償却資産の特例を活用する場合を除いて、さほど節税効果はありません。

基本的に固定資産は、一括で償却できず、減価償却費として何年かかけて経費にします。

特に初年度は月割りになり、経費に計上できる金額も限られます。

中古車を購入してもさほど効果は得られないので、利益が出すぎた場合でも節税目的で固定資産を購入しないほうがよいでしょう。

また、同じ固定資産でも、建物や機械装置などとは違い土地は全額経費にできないので、さらに注意が必要です。

関連記事:減価償却はなぜ必要?メリットを分かりやすく解説‼︎

関係会社の設立

節税目的で、関係会社の設立はしないほうが良いです。

接待交際費の利用枠の拡大などを理由に、関係会社を設立して節税しようとするケースがあります。

しかし、ペーパーカンパニーとして使用する場合、実態を伴っていないことにより税務署から否認される可能性があります。

また、仮想行為の認定を受けると、重加算税を課せられる可能性も高まります。

会社は本来事業を行うために存在するので、事業を切り離して運営するなどの正当な理由ではなく、節税目的での設立はやめておくことが無難です。

余分な経費

利益が出過ぎた場合、広告宣伝費など事業に必要な経費を使うことは問題ありませんが、節税のために過度な経費の使用はおすすめしません。

例えば、事業の目的を超えた過度な接待交際費などがあげられます。

経費を使うとことで納税額は減りますが、キャッシュが出て行くので資金繰りの面で注意が必要です。

経費はあくまでも事業活動を円滑に進めるために必要なものであり、不必要なものにお金をかけることは事業の本質から離れていきます。

また、経費にできないものを経費に計上すると、脱税行為に該当するので注意が必要です。

法人の節税に関する注意点2つ

法人の利益が出過ぎた際の節税では、次の2点に注意しましょう。

- 資金繰り

- 脱税行為

それぞれ、詳しく解説していきます。

資金繰り

節税する場合は、資金繰りに注意しましょう。

経費を使った場合、利益が減ることで納税する金額も減少します。

しかし、経費を使えばお金も出ていくため、節税を考慮しても経費を使わなかった場合よりも手元にお金が残らないケースも出てきます。

また、利益が大幅に出ていても、実際に入金されるまでに時間がかかることがあります。

そのため、節税対策を行った際に手元にいくら残るかを、シミュレーションしておきましょう。

節税対策を行う際は、手元のお金を想定したうえで経費を使ってください。

脱税行為

大幅に利益が出ていた場合でも、脱税行為は絶対にやめましょう!

法人でありがちな脱税方法として、売上の入金を法人用の口座以外に指定するケースです。

どんな方法で売上や利益を隠そうとしても、税務署は必ず脱税行為をみつけ、脱税行為が発覚した場合は追加でペナルティを課せられる可能性があります。

さらに、悪質と判断された場合、重加算税というさらに厳しいペナルティが課せられるので脱税行為はやめておきましょう。

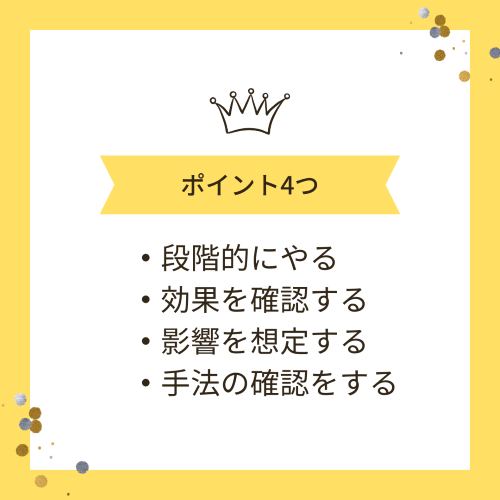

節税する場合のポイント4つ

法人の利益が出過ぎた際に、節税をする際のポイントについて解説します。

節税をする前に以下の4つについて押さえておきましょう。

ポイントを押さえておくことで、節税の効果が期待しやすくなるのでぜひ実施してください。

段階的にやる

節税対策は、前もってスケジュールを立てながら、段階的に行いましょう。

利益が大幅に出ると予想できても、決算の直前であれば使える手法が限られます。

また、決算間際に焦って節税すると、税務署から指摘を受ける可能性もあるからです。

さらに、直前に節税を行うことが必ずしもプラスになるとはいえません。

追加融資を検討している場合、節税対策で大幅に利益を減少すると不利になることがあります。

節税を行う際は、中長期的な計画を立てておくことがおすすめです。

効果を確認する

節税をする際は、その効果が本当にあるのか、事前にシミュレーションしましょう。

これから行う予定の節税対策が決算までに間に合うのか、どのくらい納税額を抑えられるか、節税対策に追加で費用が掛かるのかなどを算出します。

影響を想定する

節税を行う際は、その影響を見極めましょう。

利益が出過ぎた場合、その年は節税に有効でも、持続して行う必要がある場合に悪影響になる可能性もあります。

例えば、翌期以降業績が下がった場合でさらに継続的に費用がかかると、事業に悪影響を与えます。

持続して行う必要がある節税対策の場合は、翌期以降の影響を考えたうえで行いましょう。

手法を確認する

節税の手法に問題がないかを、事前に確認しておきましょう。

節税の手法には様々な方法がありますが、自社にとってメリットがある節税手法でないと意味がありません。

場合によっては節税対策を行ったために損失が出る可能性もあります。

また、手法によっては、節税ではなく脱税に該当する可能性があるので注意が必要です。

そのため、手法については事前に顧問の税理士と確認してください。

お試し顧問キャンペーン実施中!

今回は、様々な節税方法について解説しました。

会社経営においては、どのくらい売り上げたかよりも、どれだけ会社にお金を残せるかが重要です。

利益が出すぎた場合、節税対策を検討するべきですが、自社に合わない節税を行ったり、決算の直前で節税対策が間に合わなかったりして損することは避けたいですね。

節税を検討する際には、決算報告などを見ながら資金繰りや翌期以降の影響などを検討していく必要があります。

自社に合う節税方法がわからない場合や資金繰りの面で不安な場合には、税務の専門家にご相談くだざい。

当事務所では、今なら、3か月間のお試し顧問キャンペーンを実施しております!

貴社に合った戦略的なご提案を致します!

お気軽にご連絡ください。